近年、病院を含む医療機関を狙ったサイバー攻撃が急増しています。ある朝突然、院内のコンピュータがランサムウェアによってロックされ、電子カルテや検査システムが一切使えなくなる――そんな悪夢のような状況が、もはや現実のリスクとなっています。

このようなサイバーインシデントが発生した際、病院経営者に突きつけられるのが「診療を継続するか」「システムを停止するか」という難しい決断です。本記事では、この「診療継続 vs システム停止」のジレンマについて、それぞれの選択肢がもたらすメリット・デメリットを整理し、実際の判断に役立つ視点を示し、経営者として備えておくべきポイントについて解説していきます。

選択肢の比較:「診療継続」vs「システム停止」

診療を継続する、あるいは、システムを停止して一旦診療も停止する。

どちらを選んでも、患者の安全と病院の信用に大きな影響を及ぼす可能性があり、極めて慎重な判断が求められます。 それぞれの選択肢がもたらすメリット・デメリットについてみていきましょう。

診療を継続する場合

診療を継続する場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。

診療を継続する場合のメリット

- 救急や重症患者への対応を中断せず、患者の命を守れる(可能性がある)

医療現場では、救急や重症患者への迅速な対応が求められます。システムが攻撃を受けた場合でも、医療従事者が適切な手段を講じることで、患者の命を守る可能性が高まります。例えば、代替手段として紙のカルテを使用することで、医療システムがダウンしても患者の情報を保持し、必要な治療を継続することが可能です。

- 「診療を止めない」という姿勢が、地域や患者の家族からの信頼維持につながる

医療機関が診療を継続する姿勢を示すことは、地域社会や患者の家族に対する信頼を築く上で非常に重要です。信頼があることで、患者は安心して医療サービスを利用でき、医療機関の評判も向上します。特に、緊急時においては、医療従事者の対応が患者やその家族にとって大きな安心材料となります。

診療を継続する場合のデメリット

- 攻撃を受けたシステムを稼働させ続けると、被害が拡大するリスクがある

一方で、攻撃を受けた状態のままシステムを稼働させ続ければ、被害の範囲が拡大し、被害の深刻度も一層深まる可能性があります。特に、サイバー攻撃によってシステムが侵害されると、情報漏洩やデータの改ざんが発生する可能性が高まります。このため、迅速なシステムの遮断と復旧が求められます。

- 電子カルテが使用できないことによる診療ミスや重複検査の懸念がある

電子カルテが使用できない状況では、投薬や手術前にアレルギー情報や患者特有の禁忌情報等を確認することができないので、診療ミスが発生するリスクが増大します。また、検査結果を確認することができないことにより、再検査を行うことで、患者は検査に伴うリスク(検査による被ばくリスクや検体採取に伴う患者の苦痛やリスク等)を重ねて負うことになります。

- 個人情報の流出や、それに伴う法的・社会的責任が発生する可能性がある

サイバー攻撃によって個人情報が流出した場合、医療機関は法的責任を問われることになります。個人情報保護法に基づく罰則が適用される可能性があり、医療機関の社会的信用が失墜する恐れがあります。これにより、患者からの信頼を失い、経済的損失が発生することも考えられます。

システムを停止する場合

システムを停止する場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。

システムを停止する場合のメリット

- 被害の拡大やデータ流出を防ぎ、重要データの保護が可能となる(確率があがる)

システムを停止することで、被害範囲の拡大や被害の深刻度が進むことを防ぐことができます。例えば、ネットワークの遮断や医療システムの停止は、重要データの漏洩や破壊・改ざんから保護されます。これにより、医療機関は患者の信頼低下を抑止し、将来業務の継続性を維持することができます。

- システム遮断により、状況整理と復旧準備に集中できる

システムを一時的に遮断し、被害の拡大を防ぐことにより、医療従事者は状況を整理することが可能となり、復旧準備に集中することができます。このプロセスは、迅速な対応を可能にし、患者への影響を最小限に抑えるためにも不可欠です。特に、緊急時には、迅速な判断と行動が求められます。

- 他機関への波及リスクを最小限に抑えられる

攻撃を受けたシステムを遮断することで、他の医療機関への波及リスクを最小限に抑えることができます。これにより、地域全体の医療サービスが影響を受けることを防ぎ、患者の安全を確保することが可能です。

システムを停止する場合のデメリット

- 医療サービスの中断により、診療が停止し、患者の安全が脅かされる

医療サービスが中断されると、診療が停止し、患者の安全が脅かされることになります。特に、重症患者や救急患者にとっては、迅速な医療提供が命に関わるため、システムの安定性が求められます。

- 紙運用への切り替えに伴う現場の負担や医療ミスのリスクが高まる

電子カルテから紙運用に切り替えることは、現場の負担を増加させ、医療ミスのリスクを高める要因となります。紙媒体での情報管理は、情報の検索や共有が困難であり、結果として患者の治療に遅れが生じる可能性があります。特に最近の若い医療従事者は手書きカルテの経験がなく、電子カルテの支援なしで、診療録が満足に記載できないケースもあるそうです。

- 病院の信用失墜や経営面での大きな損失(減収・訴訟・補償)につながる

サイバー攻撃による情報漏洩やサービス停止は、病院の信用失墜を招き、経営面での大きな損失につながることがあります。特に、訴訟や補償が発生した場合、経済的な打撃は計り知れません。このため、事前の対策が不可欠です。

判断指標の整備

サイバー攻撃時の対応を迅速かつ的確に行うためには、あらかじめ判断基準を定めておくことが重要です。以下に「診療継続」「システム停止」それぞれの判断指標の例を示します。

各医療機関の体制や地域特性、提供する医療サービスの内容に応じて、該当する条件を洗い出してまとめてください。

a. 診療継続を選択する条件(例)

| 条件 | 対応方法 |

| 手術中や処置中など、一連の医療行為が継続している場合 | 診療完了まで継続し、安全確認後にシステム対応を実施 |

| 攻撃が医療システムと別のネットワーク上で発生した場合 | 医療システムを隔離し、影響がないことを確認のうえ継続 |

| 生命維持装置が物理的にネットワークから独立している場合 | 重症患者を転院後、外来・軽症患者の診療を継続 |

| データ改ざんが局所的にとどまっていると確認できた場合 | 論理的に影響範囲を分離し、該当外での診療を継続 |

b. システム停止を選択する条件(例)

| 条件 | 対応方法 |

| ランサムウェアが複数のシステムに感染している場合 | ネットワークを即時遮断、優先度に応じて段階的にシャットダウン |

| 患者データの改ざんを検知した場合 | 電子カルテを速やかに停止し、ネットワークも遮断 |

| 電子カルテのバックアップが参照可能な場合 | カルテ停止後、バックアップを参照しながら紙運用で対応(救急・入院中心) |

| 復旧までに1週間以上かかると判断された場合 | 新規患者の受け入れを停止、既存患者の転院や他院紹介を検討 |

結論と提言:ジレンマを乗り越えるために

サイバーインシデントにおける「診療継続」か、「システム停止」か、という判断は、簡単に割り切れるものではありません。しかし、平時からの備えがあれば、その瞬間に迷わず、落ち着いて対応できる可能性が高まります。

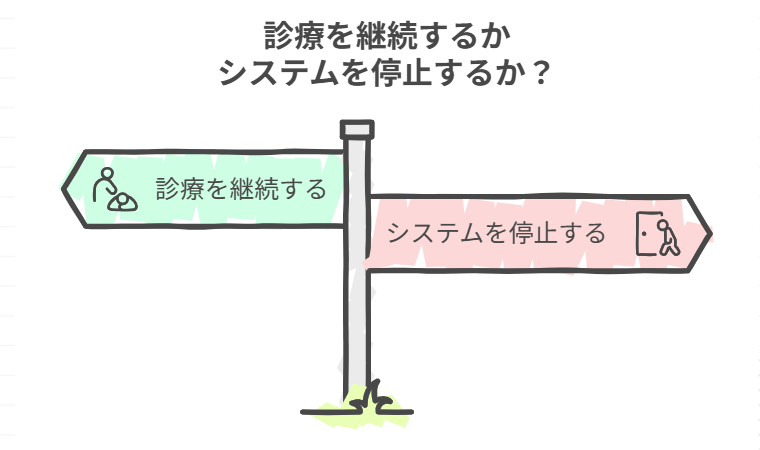

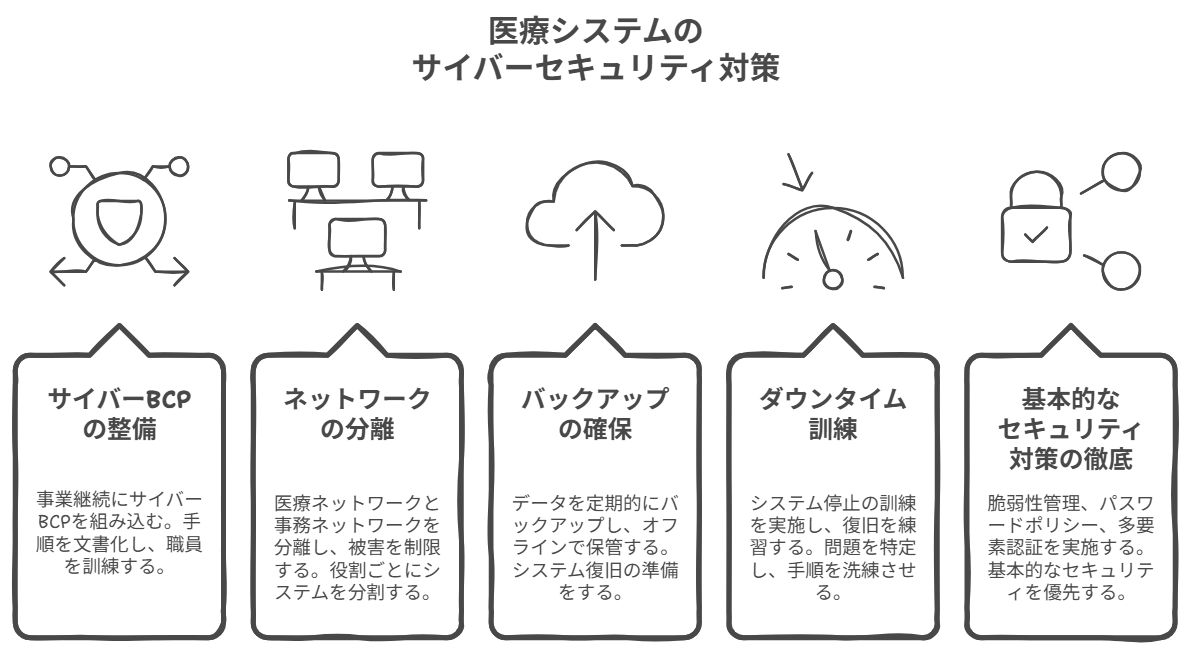

病院経営者として、今から取り組むべき5つの備えを整理しました。

病院経営者が今できる5つの備え

- 医療システムに関わる事業継続計画(サイバーBCP)の整備

事業継続計画(BCP)の中に、医療システムに関わる事業継続計画(サイバーBCP)も盛り込んでください。先ほどの判断指標やシステム障害時の業務継続体制を文書化し、いざという時に、決められた内容に従って対応できるように、訓練を通じて職員に浸透させてください。

- ネットワークの分離と即時遮断体制の構築

医療システムと事務系ネットワークを分離し、必要最低限の通信しか通過できないように制限することで、攻撃発生時の被害拡散を防止し、障害箇所の隔離および正常箇所による部分的な診療継続が可能な体制を構築してください。また、可能であれば、各部門システムも部門や役割ごとにネットワークを分割し、通信を制限してください。

- バックアップの確保とオフライン保管

電子カルテ等のデータを定期的にバックアップし、攻撃の届かない環境に保管することで、万が一システム停止をした際でも早期に復旧できる準備をしておいてください。

- システム停止時の運用訓練(ダウンタイム訓練)

年に数回、システム停止を想定した紙運用やバックアップデータの参照訓練を実施し、万が一システム停止をした際でも速やかに復旧できるように、復旧時の問題点の洗い出しと手順になれるために訓練を実施してください。

- 基本的なセキュリティ対策の徹底

「診療継続」か、「システム停止」かという場面に出くわさないようにするためにも、脆弱性管理、パスワードポリシー、多要素認証、メール訓練など基本を徹底し、外部専門家の支援も活用して、基本的なセキュリティ対策を徹底してください。

対策を支援する Proactive Defense のサービス

Proactive Defenseでは、病院経営者の皆さまがセキュリティ対策を推進できるようセキュリティコンサルティングサービスを提供しています。無料相談も実施中ですのでお気軽にご相談ください。

\ 無料相談受付中! /

セキュリティコンサルティング

セキュリティポリシーの策定など、総合的なコンサルティングで安心のセキュリティ体制構築を支援します。

開発から運用・事故対応まで、ワンストップでご支援可能

セキュリティポリシーの整備、リスク分析など対策の初期から運用段階のフィットギャップまで、実情に即した現実的なセキュリティ体制の設計と運用をご支援します。

- 「守るべき資産」の洗い出しからゼロベースで支援

- 経営層への報告用資料の整備や教育支援も対応可能

最後に

サイバー攻撃という危機的状況においても、病院の使命は「患者の命を守ること」に変わりありません。その判断がどれほど困難であっても、「患者にとって最善の選択は何か」を軸に冷静に対応することが求められます。

そして、その判断を下す準備は、平時の備えとチームワークにかかっています。いざという時に慌てることなく、医療を守り抜くために――今こそ、体制整備に取り組むべき時です。 平時の備えが、患者と職員の安心・安全な未来を築く第一歩になります。

どのように進めればよいか分からない、相談したい、という場合はぜひご相談ください。

\ 無料相談受付中! /