本記事では量子コンピュータの進化が、医療業界にもたらすリスクと対策について紹介しております。

前編では、量子コンピュータが医療セキュリティにもたらす脅威について解説しました。今回の記事では前編の解説を元にした、実務的な対策について解説します。

第4章 医療機関が今から講じるべき実務対策

量子コンピュータ普及までの時間を有効に使い、今から準備を進めることが将来の安全性確保につながります。

ここでは病院・診療所の情報システム担当者が直ちに着手できる具体的な対策手順を紹介します。自組織の現状を把握し、計画を策定し、関係者と連携する一連のプロセスを順を追って解説していきます。

暗号資産の棚卸しと機密データの洗い出し

まず、自院内でどのシステムにどんな暗号技術が使われているかを網羅的に洗い出すことから始めます。通信の暗号化(例えば、VPN、TLS等)、データベースやバックアップの暗号化、電子カルテや医療クラウドサービスで利用している証明書やアルゴリズム(例えば、RSAやECC等)など、全ての暗号資産をリストアップします。

同時に、それら暗号で保護されている情報資産の中から特に長期の機密保持が必要なデータを特定します。患者の診療記録、検査データ、研究データなどは、その漏洩が将来にわたって深刻な影響を持ち得るため優先度高と考えられます。

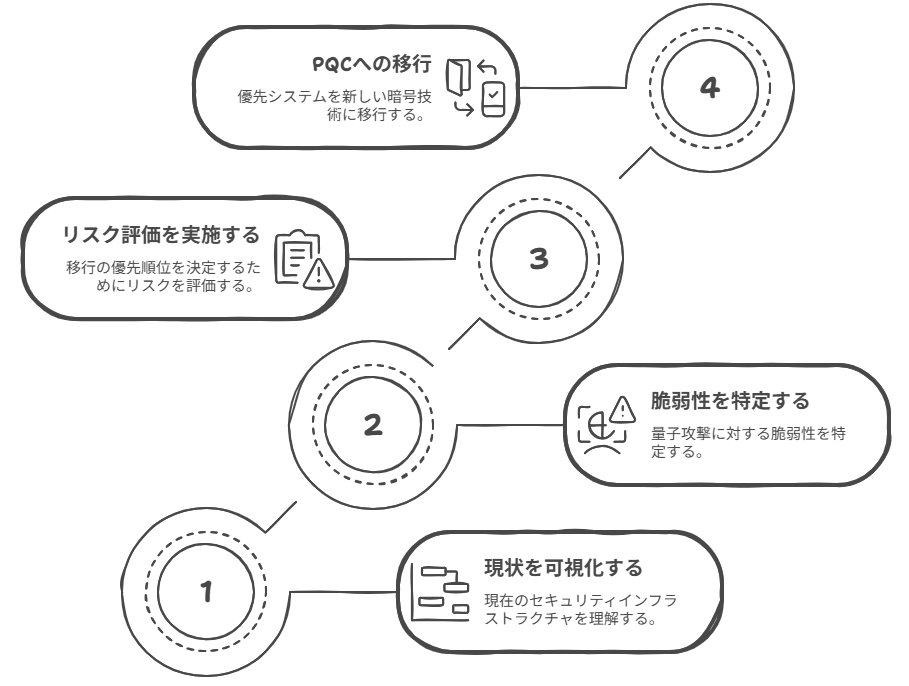

現状を可視化し、量子コンピュータに対する耐性が不足する部分を明らかにしましょう。棚卸しとデータ分類の結果を踏まえて、どのシステム・データから優先的にPQCへ移行すべきかリスク評価を行います。

\ 無料相談受付中! /

耐量子暗号への移行計画策定とシステム改修

棚卸し結果をもとに、段階的な移行ロードマップを策定します。例えば、「まず、患者情報を扱うバックアップや保管データを◯年までに対応」、「患者情報を扱う通信経路を◯年までにPQC対応」、その後「すべてのバックアップ、保管データと通信経路を◯年までに対応」など、中長期的なスケジュールを立てます。

その際、既存システムについては、暗号技術を将来容易に差し替えできるような柔軟性な仕組みを検討します。

古い考え方のシステムを洗い出してマーキング

具体的には、暗号アルゴリズムをプログラムに直接組み込まず、ライブラリを使用して、最新化しやすい構成に変更する、新旧アルゴリズムを並行利用できるハイブリッド実装を採用する、といった方法です。

現在、多くのシステムにてそのような仕組みを採用されていますが、医療現場では数多くのシステムが混在していますので、早期に古い考え方のシステムを洗い出してマーキングしておくことをお勧めします。

設計段階からPQCを見据える

新規に導入・開発するシステムや機器については、設計段階からPQCを見据えておくことで、後から高額な改修をせずに済むようにします。計画策定後は予算や人員計画も合わせて立て、経営層の承認を得てプロジェクトとして推進します。時間をかけて少しずつでも移行を進めることで、量子コンピュータ実用化の時期になって慌てずに済むようにする狙いです。

PQCによる暗号化を上掛けする

既に暗号化された患者情報を扱うバックアップや保管データ等が存在する場合、そのまま放置することはリスクを抱えたままということになります。保管するだけで参照する機会がないデータに関してもPQCによる暗号化を上掛けすることで、安全性を担保してください。その際はPQCと過去の暗号と両方を解除して参照できることを確認しながら、順次PQC対応を進めてください。

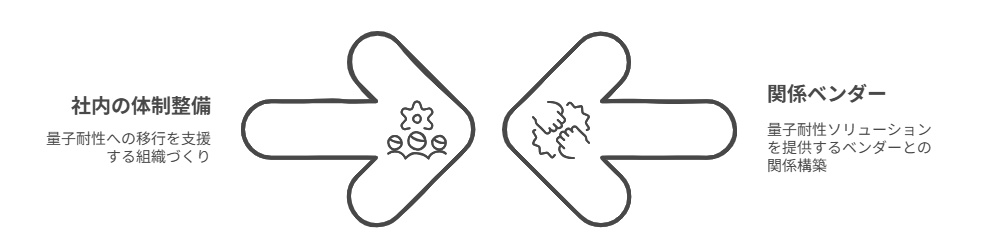

ベンダー連携と組織内の体制強化

自社システムだけで完結しない部分については、早めに関係ベンダーや外部組織と連携しておくことが重要です。例えば、電子カルテや医事会計システムのベンダー、医療機器メーカー、クラウドサービス提供者などに対し、自社製品の耐量子暗号対応の予定やロードマップを問い合わせます。

もし現行製品でPQC対応計画がない場合でも、ユーザ企業として要望を伝えることでベンダー側の開発優先度を高めることに役立ちます。

院内の体制整備

院内の体制整備も欠かせません。PQCへの移行を推進する担当チームや責任者を定め、進捗管理や社内調整を行います。情報システム担当者やセキュリティ担当者に対しては勉強会を開き、耐量子暗号の基礎知識や最新動向を継続的にアップデートしましょう。

経営層にも定期的にリスクと対応状況を報告し、組織全体で量子時代への危機意識を共有することが大切です。社内外の連携と人材育成を進めることで、いざという時に迅速かつ的確に対応できる体制を築いていきます。

\ 無料相談受付中! /

第5章 まとめと今後の展望

本ブログでは、医療業界に特化して耐量子コンピュータ時代への備え方を解説しました。量子コンピュータによる暗号解読リスクはまだ将来の話ではありますが、「備えあれば憂いなし」です。

医療データの長期的な機密保持という観点から、今この猶予期間に何をしておくべきかを考えることが、将来の患者プライバシーと信頼を守る鍵となります。最後に、重要ポイントを再確認し、今後の展望について述べます。

医療機関が取るべき行動の総括

量子コンピュータ時代への備えは単発の対策ではなく長期的な取り組みです。まずは自組織の現状を把握し、リスク認識を深めることが出発点です。その上で、計画的な暗号移行(PQC導入)と体制整備を進めていけば、たとえ技術革新のスピードが速くとも柔軟に対応できるでしょう。

特に医療データは社会的信用にも関わるため、他部署や経営層とも連携し全院的な課題として取り組む必要があります。幸い2020年代後半に入り標準規格やガイドラインも出揃いつつあり、情報も入手しやすくなっています。最新情報をウォッチし専門知識をアップデートしながら、自院に合ったロードマップを描いてください。

それが将来、量子コンピュータが現実の脅威となった際にも患者の安全とプライバシーを守り抜く力となります。

ポスト量子時代への展望

耐量子暗号への移行は各国政府や産業界で徐々に実践段階へと移行しています。今後、新しい暗号プロトコルを実装した医療システムやデバイスが登場し始めるでしょう。同時に、量子計算技術も年々進歩していくと考えられますが、その脅威に対抗できるセキュリティ技術も実装されるようになってくるはずです。

医療現場として重要なのは、「最新動向を他人任せにしない」ことです。自組織でも主体的に技術動向やベストプラクティスを学び、必要に応じて専門家の意見を取り入れつつ対応策をアップデートしてください。ポスト量子時代は未知の領域ではありますが、適切な準備と継続的な対策によって、患者に信頼される医療サービスを提供し続けることができるでしょう。

本ブログをきっかけに、量子コンピュータに負けない堅牢な医療情報セキュリティへの第一歩を踏み出していただければ幸いです。

\ 無料相談受付中! /